私は妊娠が先で、結婚が後です。

当初、私の周りは、交際期間の短かった私とパートナーとの結婚を心配し、また、助産師学校入学すぐの妊娠だったのも手伝って、親は妊娠継続にも、特に、結婚にも反対しました。

妊婦や結婚が、自分の想像していたものとどんどん遠い形で進めていくしかないという状況の中、私の助産師としての原点になったことがありました。

それは、どんな状況であれ、子どもを産み育ててゆく私は尊重されたということです。

そんな扱いをされる立場でもない、ということはたくさんしてきました。

助学のクラスメイトは私の負担をかなり分担してくれました。助学の先生は入学したてで悪阻に萎れそうになる私を授業のあとに焼肉に連れて行ってくれました。

私自身は非難の目を浴びながらやっていたこと…そのような自覚が常にありました。

:

:

:

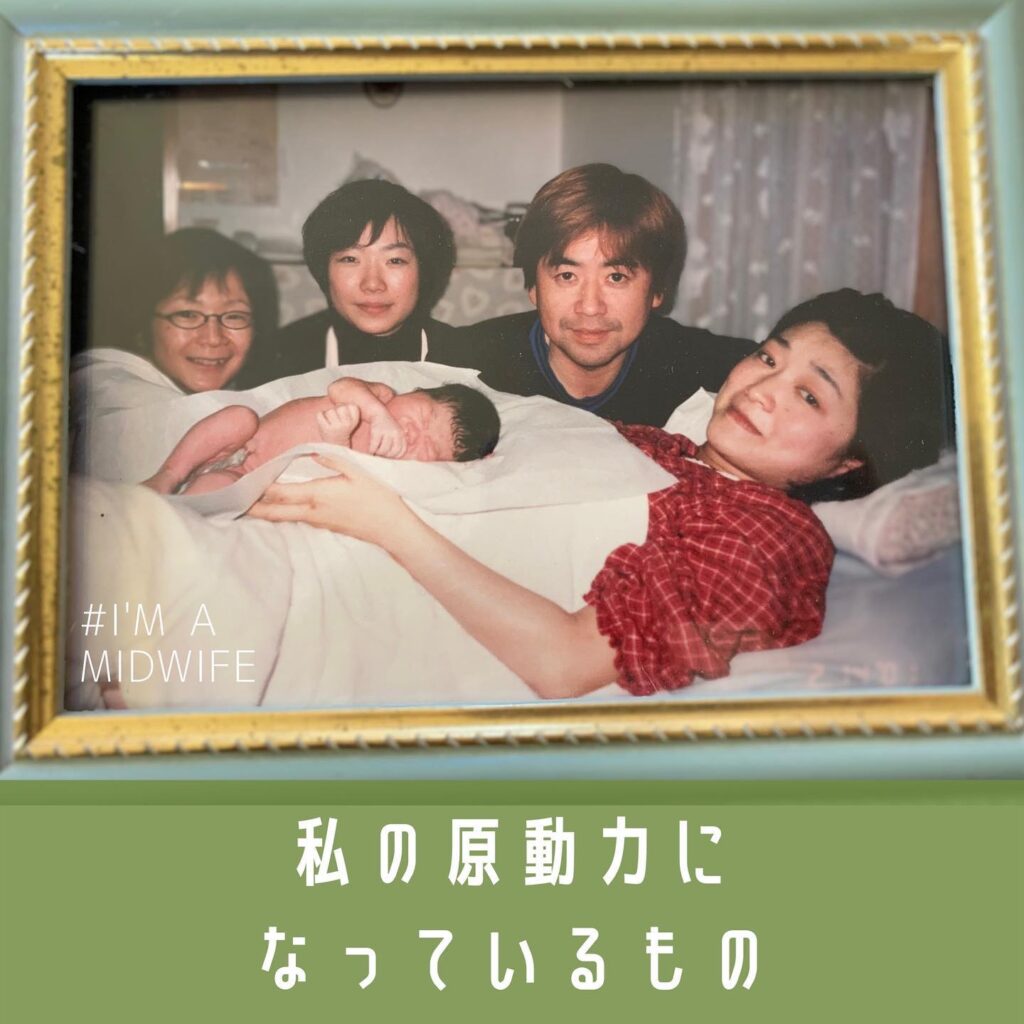

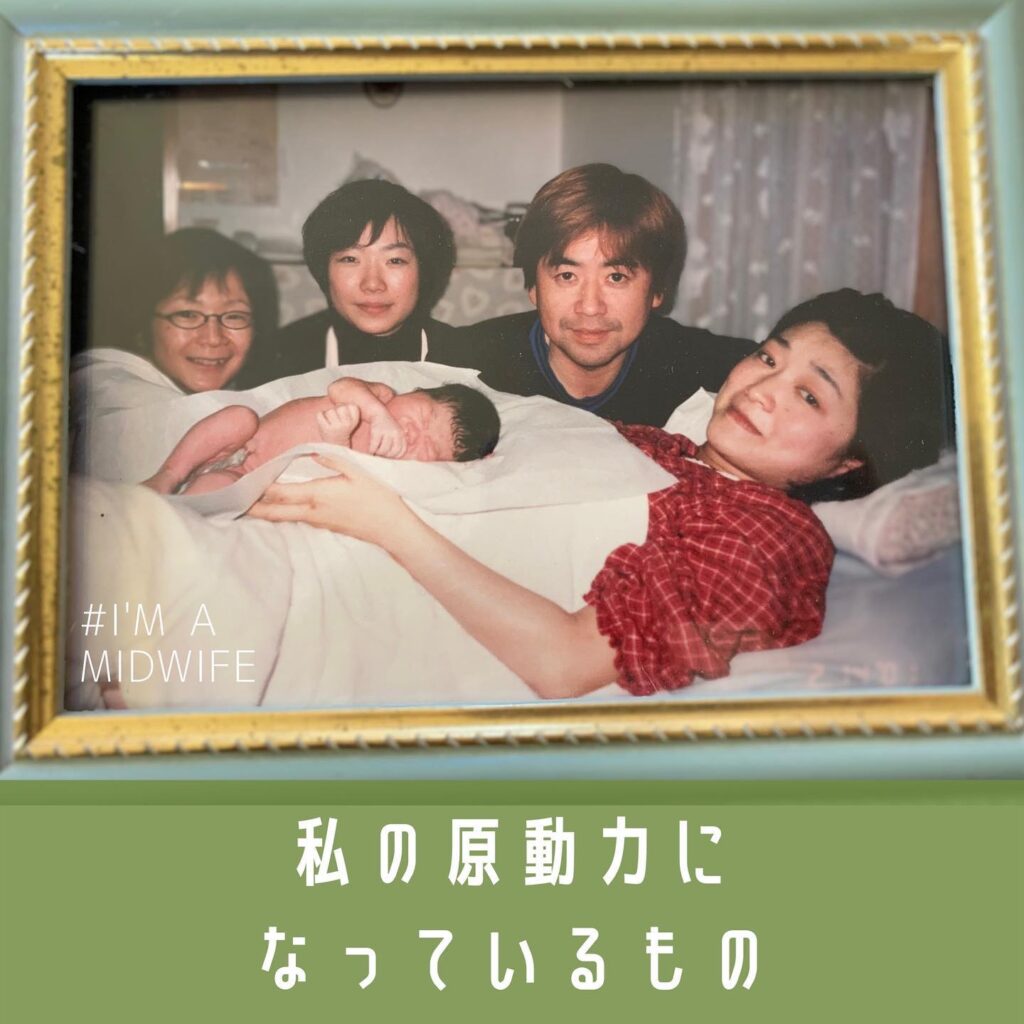

だいぶ昔の2月のお産でした。

当時まだ私は助産師学生で、隣にいるのは現在の夫です。

友人二人は名古屋から私のお産のために静岡に来て、前日から夜通しで私の陣痛に付き添ってくれました。実習を共にした仲間で、国試を控えていました。

実習で夜通しお産する人に付き添うことに慣れていたとはいえ、産婦は友人であり、、休むわけにもいかず、夫の手前もあり、本当の本当の徹夜状態でついてくれました。

そして、ここに写ってはいませんが、助産院の先生が、やはり

私の背中側にずっとついてくださり、長い陣痛に挫けそうになる私と赤ちゃんを見守ってくれました。

妊婦健診からずっと変わらない姿勢でした。

このお産がなければ今の私の助産師としてのアイデンティティは形成されていなかったのだと思います。

実際は、わたしは、自分を大切に出来ておらず、また、自分を大切に出来なかったことは相手にもそうであり、「結婚したら幸せになれる」という勘違いをしながら新たな生活を始めたばかりでした。。。

今日はここで精一杯です。

長く聴いて下さりありがとうございました。

私の助産師として

母として

妻として

学ぶものとしての原動力になっているものはここにあります。

学友の2人には快く掲載許可をいただきました。

「へぇ〜 静岡 頑張っとるな〜 まゆっぺも(当時のあだ名)!」