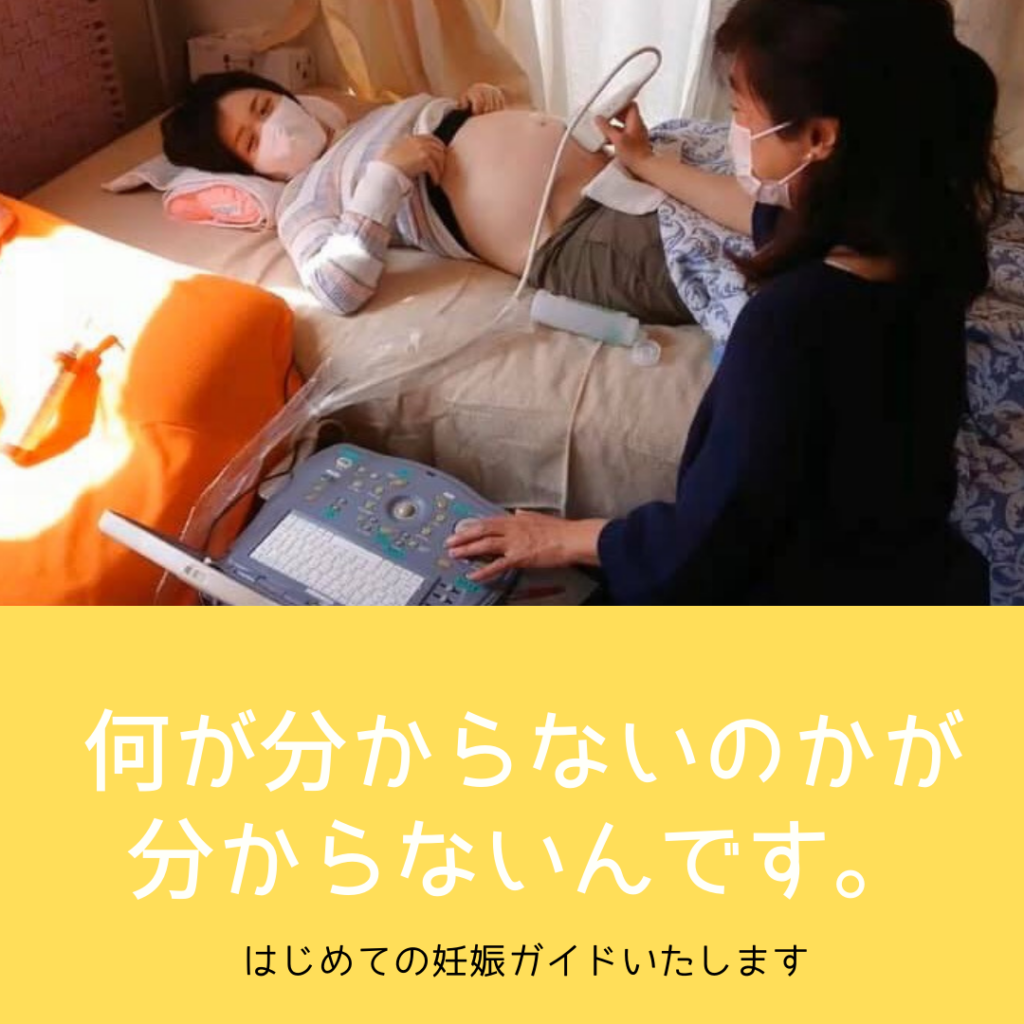

おっぱいをやめたいママを訪問しました。

産後1ヶ月以内のママで、おっぱいをやめたいけどやめ方が分からない。

吸わせても痛い。

お電話ではそれが一番のようでした。

お伺いさせていただくと、

おっぱいの傷も痛かったけど、お股の傷も痛くて、身体も自分じゃない感じで、おっぱい自体が大変だった。

おっぱいも自分で調べたり、産んだところで聞いてやっていたけど、どうしたら良いか全然分からない。

こんなに大変だったら、だんだんおっぱいを吸わせるのを少なくして

やめていこうかな、と思ったら、おっぱいが痛くて・・・。

とお話しくださいました。

それで「やめたいって思われていたんですね・・・。」とお話し聴きながら、

お胸の状況を拝見しました。

お胸は

・乳頭に傷ができている

・乳腺炎後と思われるしこりが散在している

・分泌良好(産後数週間相応)

このような所見が見られました。

ママのお話の経緯から、現在のおっぱいの状況について解説しました。

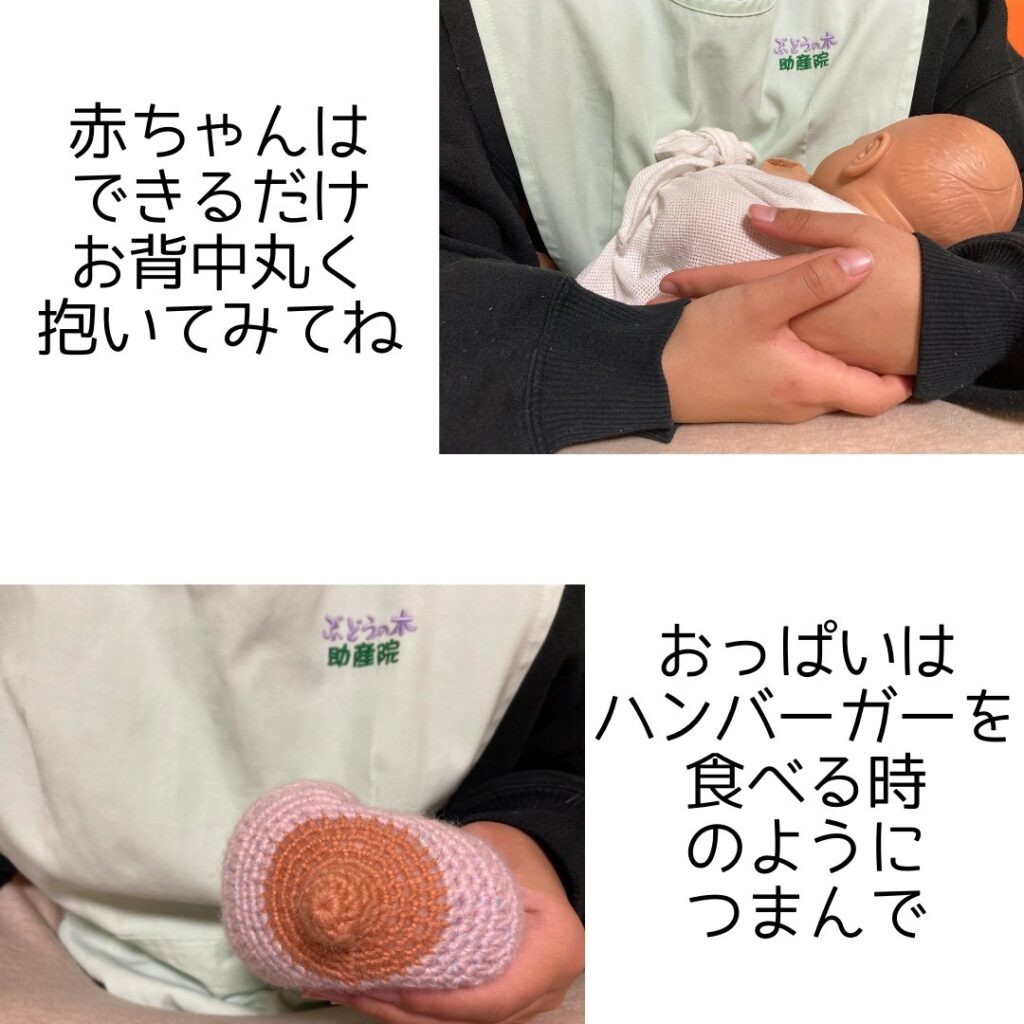

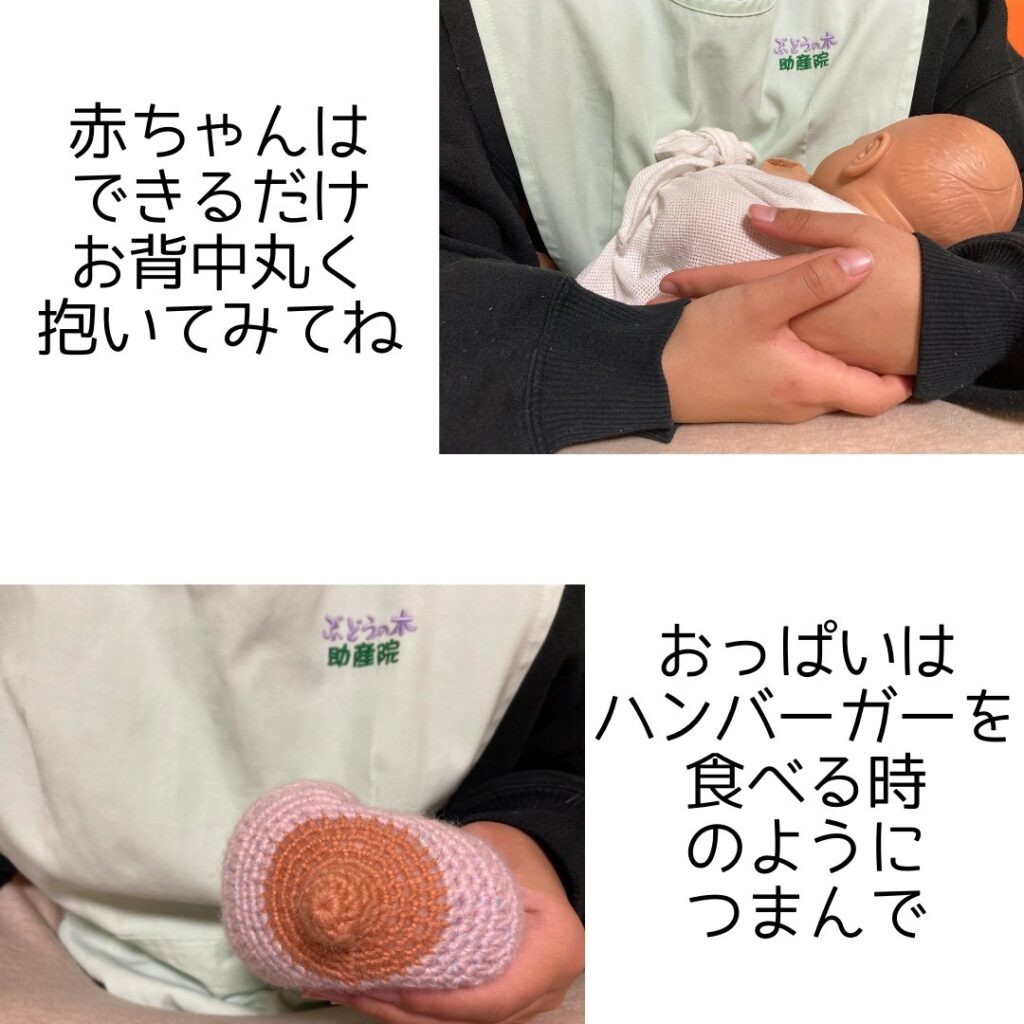

そして、乳頭の傷の原因になったと思われる乳輪部のマッサージを施行しながら、今日からやれることをふた通り説明。

やめていくパターンと、とりあえず1週間おっぱいをやってみるパターンについて。

「やめて行く」パターンについては、ホルモン剤を内服する方法と内服せずに自力でやめて行く方法があることを説明します。

産後1ヶ月のホルモン動態から、自力でやめていくのはかなり大変なため、内服する方が容易に辞めやすい。

しかし、乳腺炎後の所見が見られるため、どちらにしても所見が消失するまでは母乳をストップしないのが望ましい(最低今日から1ヶ月)。

「とりあえず1週間おっぱいをやってみる」パターンについては、以下の通りです。

私は、助産師が訪問して、ママのおっぱいが楽になって、ママがおっぱいを続けられるようになって、、を一番に期待してません。

それよりも

ママがこれほどまでの気持ちにいたる経緯と、辛かった、痛かった思いを

聴かせていただいて

ママが自分の気持ちを表出できたらいいな・・・。

どんな気持ちで授乳して来られたのかな? どんな気持ちで赤ちゃん抱っこしてきたのかな? おっぱいのこと、やめるといったものの、夫の意見もあるみたい。

一生懸命に産んで、おっぱいをあげてきたママの気持ちを聴いてみたいです。

ケアはそこから。。。。